2025/12/29

【2025年・3位】就活に違和感→飲み屋の会話で就職 ガンダム知らなかったおもちゃメーカー社長の原点

静岡ライフの年末企画「2025年に反響の大きかった記事トップ5」、3位は「就活に違和感→飲み屋の会話で就職 ガンダムも知らなかったおもちゃメーカー社長の原点」です。前編と後編の2回に分けてお届けした記事を1本にまとめました。

【動画で見る】静岡の元人気アナウンサー・広瀬麻知子さんも愛用 シャオールのおもちゃ

■浜松市の「シャオール」 5年連続でグッド・トイ受賞

商材として扱っていたガンダムのアニメを見たことさえなく、おもちゃに特別な関心もなかった。サラリーマン時代は仕事としておもちゃに携わってきたが、娘の誕生を機に考え方が一変する。静岡県ゆかりの人たちが歩んできた人生をたどる特集「My Life」、第20回は浜松市の知育玩具メーカー「シャオール」で社長を務める宮地完登さん。「娘と遊びたいおもちゃが世の中にないなら自分でつくれば良い」。会社を立ち上げ、親子のコミュニケーションを深める理想のおもちゃを追求している。

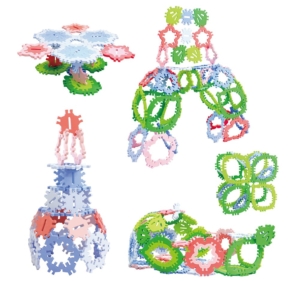

目を引くデザイン性の高さは、思わず手に取りたくなる。ただ、商品に詰まった真の特徴やメッセージは実際に遊ぶと分かる。

浜松市に本社を置くシャオールは、他のメーカーとは一線を画すおもちゃを開発・販売している。世界各国の商品が対象となる「グッド・トイ」を5年連続で受賞するなど、専門家からの評価も高い。

2013年にシャオールを創業した宮地完登さんには、ぶれない信念がある。良いおもちゃの定義として「コミュニケーション」、「広がり」、「安全性」の3つを大切に守り続ける。

「子どもたちと保護者のコミュニケーションを深めるおもちゃを心がけています。それから、遊び方を限定せず、発想や楽しみ方が広がるようにシンプルなつくりも特徴です。大前提となるのは、子どもたちが安全で安心に遊べるおもちゃです」

シャオールの宮地完登社長

■「就活なんて意味あるの?」 日本の仕組みに違和感

開発している商品について質問すると時間が許す限り特徴を説明する宮地さんは、おもちゃへの愛情であふれている。しかし、シャオール創業までの道のりは現在の姿と大きなギャップがある。

1978年に浜松市で生まれた宮地さんは大学在学中に1年半、米国へ留学した。米国では各国の友人ができ、日本に帰国する前にはヨーロッパをバックパッカーで旅したという。当時は就職氷河期。日本の大学に戻ると、就職活動に悪戦苦闘する周りの学生たちに違和感を抱いた。

「まだ若かったこともあって、就職活動に否定的でした。誰もが同じ時期に同じリクルートスーツを着て、やりたい仕事よりも企業のネームバリューを優先して就職先を探す。それぞれの企業が必要なタイミングで募集をかけ、求職者は受けたい企業に連絡すれば良いと思っていました。自分は世界を見てきたという若さゆえの勘違いもあり、こんな異様な日本ならではの就職活動に意味はないと感じました。今は、希望する企業に入るには、きちんと就職活動した方が良いと理解しています」

新卒が圧倒的なブランドとなる日本の就職活動は、海外での生活を知った宮地さんには異様に映った。ある日、その疑問を何気なく父親にたずねた。「就活なんて意味があるの?」。すると、意外な答えが返ってきた。

「お前は良いこと言うな。俺も意味がないと思う」

ロングセラーとなっている「コロンブスのつみき いろ・かたちあそびセット」

■居酒屋での会話きっかけに就職 おもちゃ業界へ

父親からは就職活動や日本の常識を強要されなかった。周囲の大学生とは違い、宮地さんは就職活動をすることなく、大学卒業に近づいていく。時間を持て余す中、父親と居酒屋に行った時だった。偶然、店に来ていた父親の友人で会社経営者の男性と一緒にお酒を飲む流れになった。

宮地さんは、その男性にも疑問をぶつけた?「就活に意味はありますか?」、「仕事は、おもしろいですか?」。経営者の男性が宮地さんに興味を示す。

「変わったやつだな。うちの会社で営業を教えるから入社するか?」

宮地さんは就職活動に否定的だったが、働くことを避けていたわけではなかった。声をかけてもらった縁を大事にしようと入社を決めた。就職したのは雑貨やキャラクターグッズを製造するOEM(他社ブランドの商品を製造)のメーカーだった。従業員は10人ほどで、材料の半分は中国から仕入れていた。これが、おもちゃ業界に携わるスタートとなった。

宮地さんは営業職に就いた。売り手市場の今と違い、先輩が手取り足取り丁寧に仕事を教える研修はない。まず、手渡されたのは帝国データバンクの企業リスト。そして、一言告げられる。

「営業してこい」

■経営層から「生意気な口をきくな」 1社目は1年で退社

大学を卒業したばかりの宮地さんが営業の仕方を知るはずもない。何を話して良いのか分からないまま、リストを見ながら、ひたすら電話をかけた。宮地さんが回想する。

「簡単に契約が取れるはずもなく、毎日怒鳴られました。ただ、いい勉強になりましたね。これが営業なのかと。自分が一番苦手なことでプライドはボロボロになりましたが、その後は壁に直面しても屈しない精神力が身に付きました。そのやり方を今の従業員たちに教えようとは思いませんが」

宮地さんはリストを見て、雑貨やキャラクターグッズを販売しそうな企業に次々と電話をかけた。営業のスキルはなくても、「まずは、会って話を聞いてください」と熱意を伝えると、思っていた以上に直接会ってくれる企業は多かった。宮地さんは少しずつ、営業のやり方を覚えていく。

だが、1年ほどで退社を決める出来事があった。会社の飲み会で経営層に効率良く営業する方法を提案すると、「生意気な口をきくな。お前はクビだ」と返ってきた。営業の経験が浅いながらも、会社の業績を上げようと前向きに働いていた宮地さんは落胆した。

「先輩からは、お酒の席での言葉を気にするなと言われました。ただ、会社への不信感が消えず、退社の意志は変わりませんでした」

シャオールで運営する学童保育で子どもたちと遊ぶ宮地さん

■中国の企業に転職 3社目は日本のおもちゃ問屋

宮地さんは次の勤務先を中国に定めた。1社目の企業で中国と取引していたことで知り合いができ、留学した頃に仲良くなった友人も香港にいた。中国に渡り、何社か紹介してもらった企業のうちの1社に転職した。知っている中国語はニーハオとシェイシェイの2つだけ。それでも、入社した企業の社長が日本人で現場にも日本人スタッフがいたため、中国語を話せなくても問題なかった。

転職先はフィギュアやキャラクターグッズを製造する会社で、宮地さんは日本企業向けの営業を担当した。シャオールを創業したばかりの頃、自社商品を開発・製造するための資金をつくるためにOEMの委託事業で収益を上げたが、この時の経験が生きているという。

中国で約2年間働いた後、宮地さんは日本に戻って、都内にあるエンタメ業界の問屋に転職した。これまでの2社でモノづくりを学び、次は問屋の立場で商品を売る経験を積もうと考えた。担当したのは、コンビニエンスストアでのおもちゃ販売だった。おもちゃメーカーから発売されるおもちゃの中から、コンビニの担当者と話し合って、どの商品を店に並べるかを考えた。

コンビニの立地や客層など、店舗によって求められる商品は変わる。膨大なデータをもとに、売れる商品を予測する。静岡県出身の宮地さんは地元メーカーのプラモデルを都心で販売する企画を出したこともある。都内の住宅街にはプラモデルを購入できる場所がないため需要があると仮説を立てたが、売上は伸びなかった。「良い商品=売れる商品」とは限らない、マーケティングのおもしろさや難しさを学んだ。

■転機は長女の誕生 おもちゃに対する考え方が一変

メーカーを経て入社した問屋では着実にキャリアを重ね、仕事の充実感もあった。しかし、2年が過ぎた頃、宮地さんは上司に「あと1年働いたら会社を辞めます」と伝えた。その宣言通り、3年間勤務して退社した。

「就職活動に違和感があったのは、いつかは起業したいと考えていたからかもしれません。30歳の節目を迎えていたので、このタイミングかなと思いました。問屋はすごくおもしろくて、辞めたい気持ちは一切ありませんでした。辞めたいよりも、やりたい思いが強かったですね。おもちゃを1からつくりたい気持ちが、どんどん大きくなっていました」

問屋で働いている頃、宮地さんには第一子となる長女が誕生した。すると、おもちゃに対する見方が大きく変化した。

「娘が生まれるまで、おもちゃは仕事でした。ガンダムのおもちゃも扱っていましたが、私はガンダムを見たことがありませんでした。アニメもキャラクターグッズも興味がなく、ビジネスとして勉強していました。ところが、娘と一緒に遊ぶとなった時、おもちゃが急に日常生活に不可欠なものに変わりました」

創造力や思考力を育むクムタスも人気商品

■「理想のおもちゃが世の中にないなら、自分でつくろう」

宮地さんは、おもちゃ屋で長女と遊ぶ商品を選ぼうとした。ところが、どれも心に響かない。今まで仕事で多種多様なおもちゃに触れてきたにもかかわらず、長女と一緒に楽しむイメージが湧くものがなかった。

「ほとんどのおもちゃが人気キャラクターを全面に出しているだけで、おもちゃ自体の機能に魅力を感じませんでした。一緒に遊びたいおもちゃが世の中にないなら、自分でつくろうと考えました」

長女と一緒に楽しむため、そして他の親子もコミュニケーションを深めたり、本来の遊ぶ楽しさを感じたりするおもちゃを開発したい。宮地さんは独立して、思いを形にする道を選んだ。

オリジナルおもちゃの開発・販売には当然ながら、かなりの初期費用が必要となる。宮地さんはOEMで売上を立てながら、自社商品の完成を目指した。最初に商品化したいアイデアはできていた。それは、実際にシャオールのオリジナルおもちゃ第1号で、その後にシリーズ化して看板商品となっている「コロンブスのつみき」だ。

「コロンブスのつみき いろ・かたちあそびセット」は色と形が異なるプラスチック製の積み木と、動物や乗り物などの形をしたフェルトのパーツがセットになっている。最大の特徴は積み木に穴が開いているところ。その穴に、他の積み木やフェルトのパーツを差し込める構造となっている。宮地さんは最初に開発するおもちゃを積み木にすると決めていたという。

「積み木は昔から日本でも海外でも親しまれています。シンプルがゆえに、まだまだ可能性があると感じました。ずっと変わらない良さもある一方、発展や変化をしていないおもちゃでもあります。長女と積み木で遊んでいる中で、もっと改良の余地があると思いました。どんな形がベストなのかを考えて、コロンブスのつみきで表現しました」

■コロンブスのつみき 世界的な展示会に出展

積み木に穴が開いていることで、ブロックの特徴も取り込んで遊びの幅が広がる。子どもの年齢や成長に応じて、色の認識や指先の感覚など、遊びから得られる学びも変わってくる。素材はプラスチックのため、口に入れても健康上の問題はなく、投げても安全なメリットもある。

開発したいおもちゃのイメージは固まった。宮地さんは2014年、コロンブスのつみきの試作品を持って、おもちゃの展示会に出展した。その展示会は世界で最も規模が大きく、各国のバイヤーが集まった。

宮地さんは展示会でバイヤーと商談するだけではなく、各国のメーカーが並べる積み木も視察した。ヨーロッパの老舗メーカーが販売する木の素材を生かした積み木は温かみがあり、伝統や歴史を感じさせる。積み木が親子のコミュニケーションツールとなり、生活に根付く文化となっていた。宮地さんは、ヨーロッパの老舗メーカーが大事にするマインドに共感している。

「シャオールのおもちゃは自社でつくっていますが、輸入品ですか?とよく聞かれます。それはヨーロッパの老舗が大切にする、おもちゃを通じたコミュニケーションをシャオールも大事にする共通点があるからだと思います。コロンブスの積み木の素材はプラスチックですが、木製の積み木に込められたマインドに新規性やアイデアを加えて、時代に合った形で表現しています」

起業して間もない頃の宮地さん

■試作品は1点だけ ドイツの大手メーカーと契約

初めての展示会には、コロンブスのつみきの試作品1点だけで臨んだ。アイデアには自信があったものの、並んでいるおもちゃがたった1点でバイヤーに興味を持ってもらえるのか不安はあった。だが、杞憂に終わった。

すぐに、1人のドイツ人が関心を示した。「このおもちゃは、あなたがつくったのですか?どこで売っているのですか?」。宮地さんは初めての出展で、まだどこでも販売していないと伝えた。そのドイツ人は興奮した様子で、こう話した。

「それなら、私が買う」

そのドイツ人は、大手メーカーで創業メンバーの1人として働いていた。保育園や幼稚園の流通を担当しており、営業エリアは世界10カ国以上に渡った。宮地さんは日本は自ら営業したかったため、「日本以外の国であれば、自由に販売しても良い」と条件をつけて3年契約を結んだ。

「一品料理屋みたいに商品が1種類しかない中で、業界では名の知れている企業と契約できたのは幸運な面がありました。初めてつくったオリジナルのおもちゃが評価され、分かる人には分かってもらえるという自信もつきました」

■親子の関係を深めるおもちゃづくり ぶれない創業の原点

10年続く企業は全体の10分の1と言われる中、シャオールは13年目を迎えた。業績が順調に伸びている時も、新型コロナウイルス感染拡大の逆風を受けた時も、創業の原点はぶれていない。宮地さんは言う。

「子どもたちが考える楽しさを知ったり、心を豊かにしたりするおもちゃをつくり続けていきたいです。シャオールのおもちゃを通じて、保護者が子どもと向き合い、コミュニケーションを深めるきっかけもつくりたいと思っています」

長女の誕生でおもちゃが仕事の枠を超え、起業やオリジナル商品の開発に至った宮地さん。子育てを卒業しても、おもちゃへの愛情や熱意は衰えない。

(間 淳/Jun Aida)